核の発見

20世紀の初めには、原子が電子を含むているという事実を除いては、原子の構造について知られていることがあまりありませんでした。

当時原子は、まるでレーズンが入っているプリンのようなものと考えています。このモデルによれば、原子の中の(+)電荷は全体積内に均一に広がっており、電子(レーズン)は電荷の球(プリン)の中で、固定点を中心に振動していると考えています。

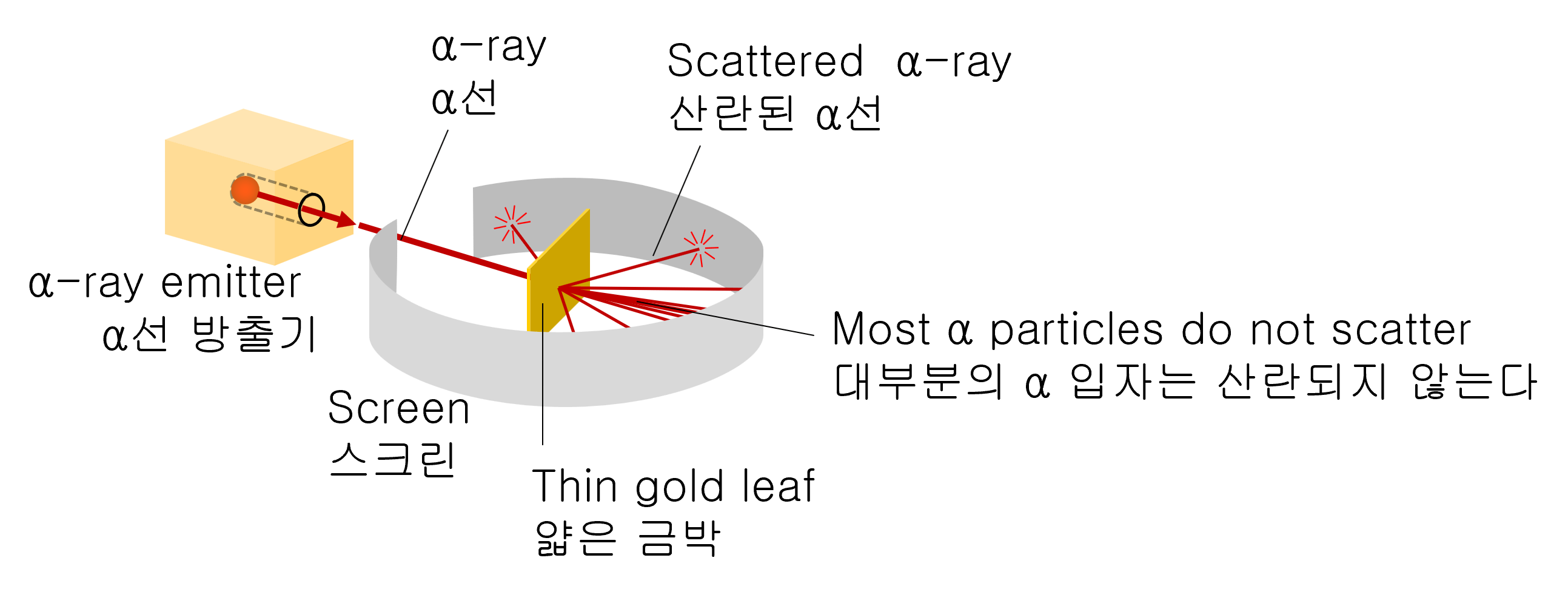

1911年ラザフォード(Rutherford)は、強力なエネルギーを持つ「α-粒子(ヘリウムの原子核)」を薄い金箔に衝突させる実験をしました。

電子より7300倍重い「α-粒子」は、(+ 2)の電荷を持っており、多くの放射性物質から、数MeVのエネルギーを持って、自然に放出されます。

ラザフォードは、この実験で、α-粒子が金箔を通過しながら曲がる量を測定しようとしました。

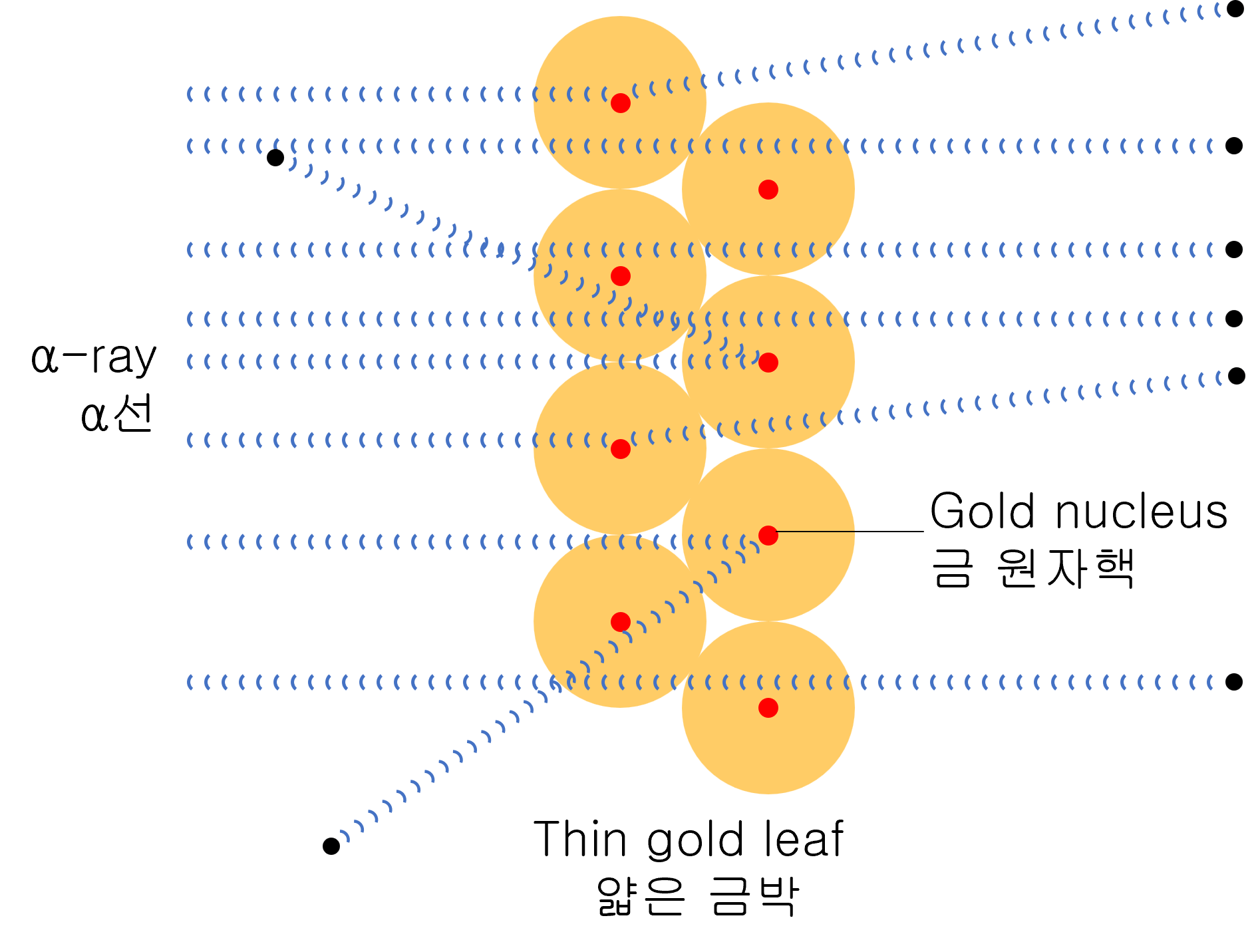

実験の結果は、ほとんどのα-粒子は、小さな角度で散乱されるが、非常に驚くべきことに、非常に少量のα-粒子が180度に近い大きな角度で散乱されました。

この実験を通じて、人類は原子核の存在を知りました。

実験の結果を分析して、ラザフォードは、次のような結論を下しました。

「原子核の半径は原子の半径よりも非常に小さくし、その比は約 1 : 104である。すなわち、原子の大部分は、空き領域で構成されている。」

優れた科学者の鋭い洞察力と、いくつかの簡単な計算によって、非常に重要な結論が出るようになりました。

α-粒子散乱装置