光の大きさは?

光の大きさを定める正確な概念はないが、近似的には、光の波長(wavelength)を利用します。波長とは、一度振動して、元の位相に戻ってくるまでの波動が進行した距離を指します。

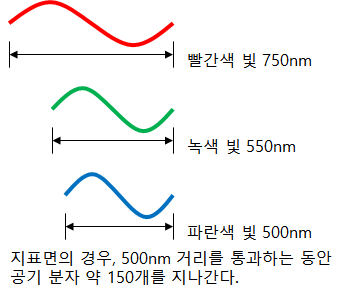

可視光線の中で赤の光は、波長が最も長く、約750nmであり、紫色の光は、波長が最も短く、約380nm程度である。

空気の密度が最も高い地表付近では、青色光が一波長の距離を通過中に、空気の分子約150個程度を過ぎていきます。

光の散乱現象

光の散乱は、光が物質の中で方向を変える現象です。大気中で光の散乱は、空気分子によって起こります。

車のタイヤを光に、道路の凹凸を空気分子に例えてみましょう。

大きなタイヤを装着した車は、床の凹凸にもひどく揺れません。同様に、波長が大きい光ほど空気密度の変化に敏感な程度が小さくなります。逆に、小さなタイヤを装着した車は、床の凹凸に沿って振動を生み出します。これが、波長が小さい光ほど、より多くの散乱された理由です。

夕方の太陽の光が地表面を斜めに映し出します。波長が短い青色の光は、大気を長く通過しながら散乱され四方八方に抜けてしまいます。最終的には、赤のような比較的波長の長い光が残って夕焼けに見えます。