ケプラーとティコ・ブラーエ

ケプラー(Johannes Kepler1571~1630)の話をする前に、必ず言及しなければなら天文学者がいます。右、ティコ・ブラーエです。

ティコ・ブラーエ(Tycho Brahe1546~1601)は、デンマークの有名な天文学者です。彼は、天文機器開発はもちろん、星の位置についての膨大な資料を残して、以後の天文学の発達に大きな貢献をしました。

ケプラーは、ブラーエが死んだとき、16年間にわたる観測データの整理を遺言で委託受け、これを土台に1609年にケプラーの1、2法則を発表しました。

ニュートンの力学法則が出るようになった過程にも、ケプラーの法則が大きな貢献をしたことが知られており、ニュートンはケプラーの法則に感銘を受けましたと伝えています。

つまり、ケプラーの法則は、それ自体としてだけではなく、物理学にも大きな発展を遂げました。

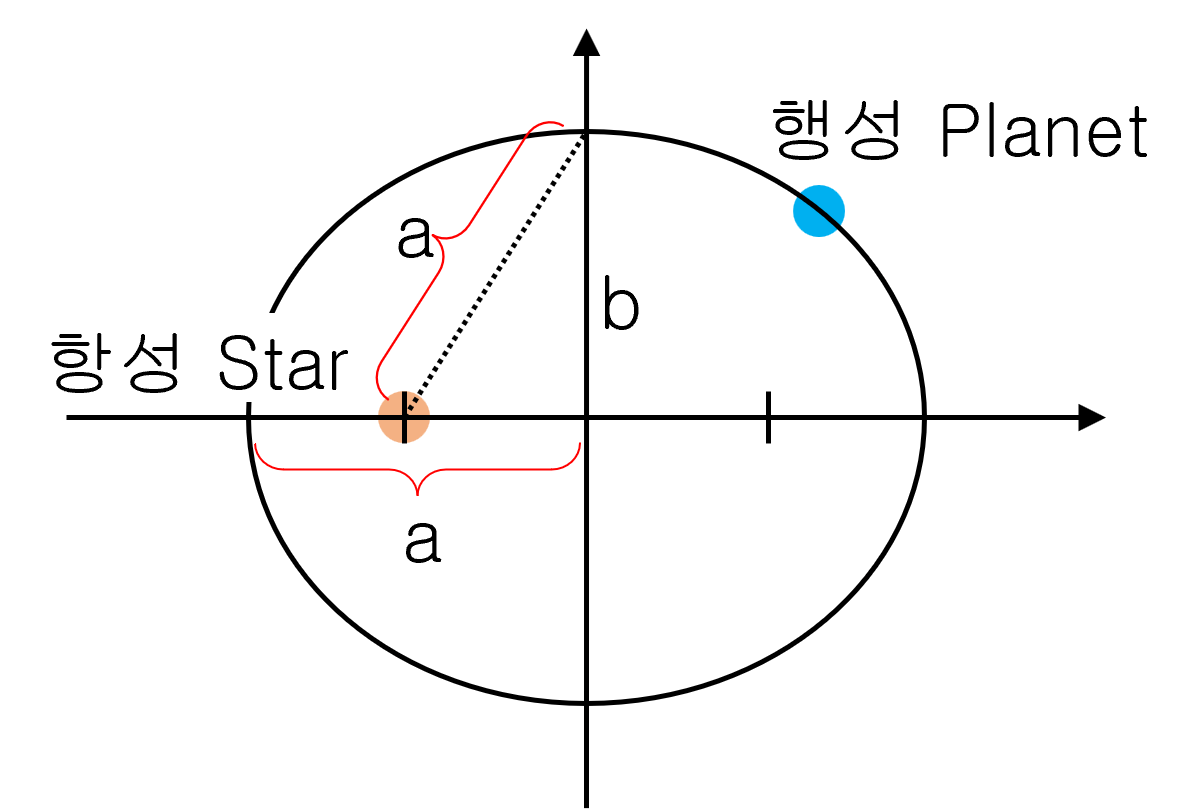

ケプラーの第1法則:楕円軌道の法則

惑星は太陽を一つの焦点とする楕円軌道を描いて公転します。

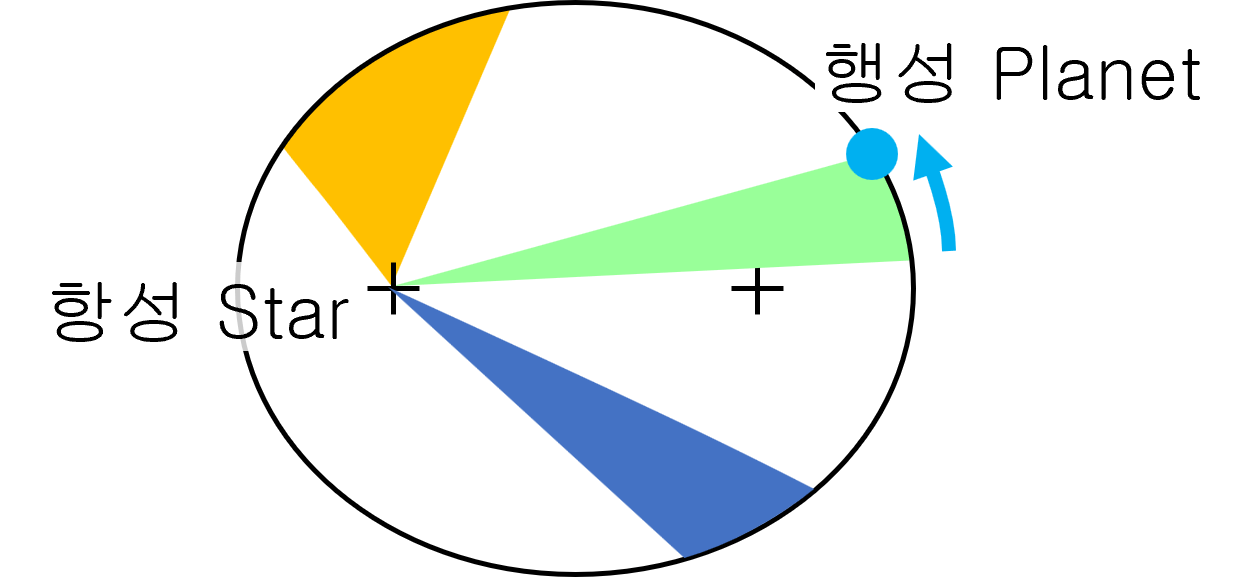

ケプラーの第2法則:面積 - 速度一定の法則

惑星が単位時間の間に楕円軌道をさらって過ぎ去っ扇形の面積は常に一定です。

ケプラーの第3法則:調和の法則

公転周期の2乗は、軌道の「半長軸」の3乗に比例します。

\[ (公転周期(P))^{2} ∝ (軌道半長軸(a))^{3} \]