屈折望遠鏡

屈折望遠鏡はレンズの屈折現象のみ利用します。屈折望遠鏡(以下望遠鏡)は、対物レンズと接眼レンズの組み合わせに応じて、ガリレオ式、ケプラー式の2種類があります。

ガリレオ式ば、しばしば地上望遠鏡と呼ばれるものです。これは凸レンズと凹レンズの組み合わせで作られた望遠鏡です。ガリレオは、自分が作った望遠鏡で初めて星を観察した天文学者です。

その後、凹面接眼レンズの代わりに凸接眼レンズを使用した望遠鏡が登場しました。これは、ケプラー式望遠鏡と呼びます。このごろ使っている天体望遠鏡は、まさにこのケプラー式望遠鏡だと見ればされます。ケプラー式望遠鏡は、物体の像が逆に見えるので、地上用としては不向きですが、視界が広いので天体観測用に多く使用されます。天体は逆に見えても構いません。

ケプラー式望遠鏡

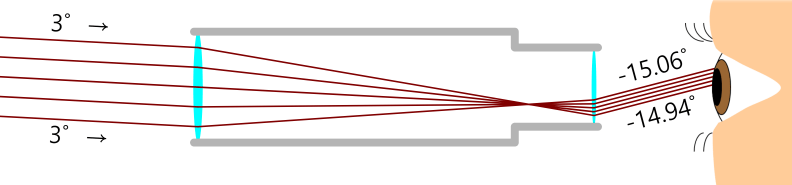

- 対物レンズに平行に入射された星の光が接眼レンズから平行に出ると、ピントが合ったものです。

- 星の光が集まって目に転送されます。つまり、目で見るよりも明るく見ることができます。

- 上の図の例を見ると、3˚角度で斜めに入ってきた光が約15˚の角度で変わって出ます。これは、この望遠鏡を使って、約5倍に拡大されて見えるという意味です。

- 上の図の例を見ると、3˚角度で斜めに入ってきた光のほとんどが目に入ってきています。このように、ケプラー式望遠鏡は視野が広い特徴があります。

ガリレオ式望遠鏡

- 対物レンズに平行に入射された星の光が接眼レンズから平行に出ると、ピントが合ったものです。

- 星の光が集まって目に転送されます。つまり、目で見るよりも明るく見ることができます。

- 上の図の例を見ると、3˚角度で斜めに入ってきた光が約15˚の角度で変わって出ます。これは、この望遠鏡を使って、約5倍に拡大されて見えるという意味です。

- 上の図の例を見ると、3˚角度で斜めに入ってきた光が目に入らないです。このように、ガリレオ式望遠鏡は、観察可能な視野が狭いです。

望遠鏡の評価の3つの基準

- <集光力:光を集める能力

光を集めてくれて、目で見るよりも明るく見えるようにしてくれて、目には見えない暗い物体を見ることができるようしてくれます。 - 分解能:細かく分解してくれる能力

ぼやけて広がって見える物体の姿をはっきりと見ることができてくれます。つまり、あまりにも遠くて、その形がはっきり区別されていない物体の輪郭を非常に詳細を表示することができます。 - 拡大能:賞を拡大させ、大きく見ることができようにする能力

反射望遠鏡

望遠鏡の集光力は対物レンズの口径と密接な関連があります。対物レンズの直径が2倍に大きくなる、対物レンズに入ってくる光の量は2の累乗である4倍になります。このため、より大きな望遠鏡を好むようになります。

しかし、屈折望遠鏡は、むやみに大きくすることができません。レンズが大きくなるほど、重くなって、厚くなるからです。レンズの端に行くほど、ガラスがプリズムのような役割をして、光を色別に分解してしまうこともあります。これらの欠点を補完した望遠鏡が反射望遠鏡です。反射望遠鏡は、現在の天文観測で最も多く使われています。

上の図の例を見ると、-1˚角度で斜めに入ってきた光が約-5˚の角度で変わって出ます。これは、この望遠鏡を使って、約5倍に拡大されて見えるという意味です。